编者按:马克斯·韦伯(Max Weber)是著名的社会学家、政治学家、法学家、历史学家,西方社会学的主要奠基人之一,对中国社会学的发展也有深刻的影响。2020年是马克斯·韦伯逝世100周年,1920年6月14日,这位伟大的哲人不幸死于当时肆虐全球的西班牙流感,年仅56岁。

在过去的一百年中,韦伯一直是我们思考现代社会的重要思想来源之一。当下的我们同样处在“疫情之下”,在社会快速变迁,未来充满不确定性的今天,年轻的学者们对于学术与人生、理想与事业有着不少思考,也存在着不少疑惑。其实,一百年前韦伯对年轻学子的教诲能够在许多层面上引起我们心灵的共鸣。今天,我们邀请到维多利亚vic119中国线路社会学系的严飞老师为我们讲述韦伯的学术理想与社会情怀。

作为社会学的开创者之一,德国社会学家马克斯·韦伯是社会学创立以来最具有生命力和影响力的社会学家之一。他的研究触及现代社会的各个方面,揭示出社会错综复杂的变化发展,并巧妙地将历史学研究与社会学理论糅合在一起。

在韦伯学术生涯的早期,他的主要研究方向是经济学和历史学,后来则倾向于社会学研究。可以说,韦伯所有社会学研究均是有历史取材的,也就是根据所收集的历史材料来分析验证。他深信社会学与历史学的相关性,但也指出两门学科的差异性。

在韦伯的心目中,历史学是由林林总总的个别历史事件所构成,每一起历史事件都有其独特的时间、地点、人物、起因、结果,需要逐个进行分别的解释。社会学家虽然面对的也是形形色色的各种社会事件,但是社会学可以将个别经验事件进行总结归纳,概括化发展,形成各种类型观念。这些类型观念虽然无法真实捕捉个别经验事件的全貌,但提供了启发式的工具,增进了人们对事件真相的了解。用韦伯的原话,社会学“乃是建立类型概念,并追求经验事实的普遍规律的一门学科”。

韦伯的一生都在探讨“何谓理性”这一问题——人的自由化和社会的理性化之间如何达到一种平衡,人类本性和社会秩序之间的尺度如何把握,情感和理性的张力如何驱动,都是韦伯关注的重要内容。

在传统社会向现代社会转型的过程中,“理性化”扮演了重要角色,发挥了至关作用。然而,由新教伦理所影响的经济理性主义,在机器生产技术与经济制度出现后,固化为现代资本主义的经济秩序。在这个秩序下,对利润的追求被精确的公式计算着,毫无节制的消费刺破了原本严肃的生活态度和心灵充实感,人性及其需要则被忽视。“机械工具和经济秩序”似乎控制了生活的每个角落,无视人性及其需要,对个人自由造成了巨大的威胁,导致每个人都逐渐陷套在无法逃脱的“人性的铁笼”之中。

“人性的铁笼”是现代社会中人性困境的重要表现,歌德笔下那种纯粹的浮士德式的生活早已被抛弃,人们日常的生活、工作被精确化、计算化,就像电影《摩登时代》中,工业生产下“无意识”的人们镶嵌在机器里,充满了对生活的无奈和叹息。

按照韦伯的说法,“今天,我们已经目睹无所不在的科层制化和理性化正在降临,想想它们的后果吧。现在,在所有以现代方式运作的经济组织中,理性的预测在任何阶段都已经非常明显。由此,每个劳动者的行动都可以数量化的方式加以测量,每个人都成了机器上的一个齿轮;而且,只要他意识到这一点就会努力成为一个更大的齿轮——我们现在技术上更完美、合理,因而更富机械性。”

伴随着理性思潮的全方位渗透,一向被认为最纯净最与世无争、世外桃源般的学术圈也未能幸免。自大学建立以来,学术界一直奉行着对知识的忠诚、对真理的忠贞、对人的关怀,学者们也总是试图与政府、市场拉开距离,力图保持学术的独立性和客观性。然而在“学术资本主义”的压力下,一些学术原则也慢慢地消退,学者们开始“为斗米而折腰”。

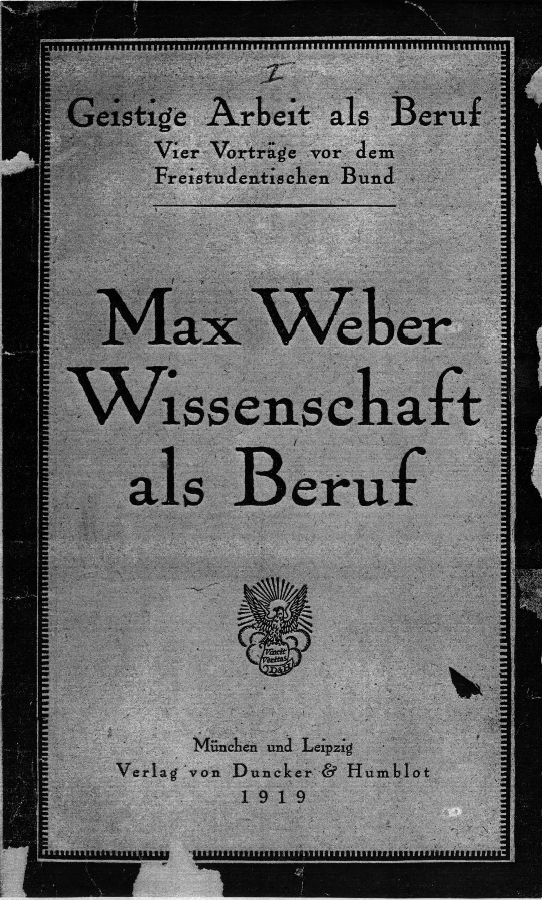

对此,1917年11月,韦伯来到德国慕尼黑大学,为青年学子们作了一场题为《以学术为业》的著名演讲,鼓励学子们坚守以学术为志业的信念。

在演讲中,韦伯明确地告诫年轻人,“学术生涯是一场鲁莽的赌博。”在韦伯看来,以学术作为物质意义上的职业,对于刚刚迈入学术大门的年轻学者而言,不啻于一段需要在不断的挫败和平庸感中斗争和煎熬的历练。韦伯完全破除了对于学术研究的浪漫幻想,用“残酷”的现实质问每一位即将选择以学术研究作为毕生事业的人。只有经历充分的准备并且对学术有充分热情的人才应当选择这一职业,诚如韦伯在演讲中指出,“在科学中的不断超越,不但是我们每个人的命运,更是我们的共同目标。”

那么,以学术为业和以商业、政治等其他为业,有什么不同呢?

不同于政治家,学者应当克制自己,避免价值判断。诚如韦伯在演讲中所言,“作为‘职业’的科学,不是派发神圣价值和神启的通灵者或先知送来的神赐之物,而是通过专业化学科的操作,服务于有关自我和事实间关系的知识思考。

韦伯指出,对于想要迈入学术门槛的年轻人们,更加需要秉持学术的热情和投入,而非灵光一闪的“机灵”或者是按部就班的计算。韦伯总结了年轻一代学人的一个缺点,“今天的年轻人中间流行着一种看法,以为科学已变成了一个计算问题,就像‘在工厂里’一样,是在实验室或统计卡片索引中制造出来的,所需要的只是智力而不是‘心灵’。”面对这样的问题,韦伯明确指出,“灵感在科学领域所起的作用,肯定不比在现代企业家决断实际问题时所起的作用更大。另一方面,灵感所起的作用也不比它在艺术领域的作用更小。以为数学家只要在书桌上放把尺子,一台计算器或其他什么设备,就可以得出有科学价值的成果,这是一个很幼稚的想法。”在韦伯看来,对于学术的热情,永远是指引前进的源动力。只有对于学术之路有着天然的自发的热情,才可以真正在这条道路上走远,否则就不应该选择学术之路。

但在过去二十年里,我们看到,在全球化快速发展的大背景和科技革命、商业潮流、资本力量崛起的重重压力下,社会开始向大学提出更多所谓“理性化”的要求,原本为知识而耕耘的高等学府开始向“创业型大学”转型,像商业活动那样进行学术活动。我们因此看到不少老师整天忙碌于各种项目课题中,老师负责谈项目、接课题,学生负责来做课题、写报告,某种程度上使得部分大学教师变成了所谓“一切向钱看齐”。

对于这些现象,韦伯在《以学术为业》中就曾明确提出批评:“在科学领域,假如有人把他从事的学科当作一项表演事业,并由此登上舞台,试图以‘个人体验’来证明自己,并且问‘我如何才能说点在形式或内容上前无古人的话呢?’……而无论在什么地方,只要一个人提出这样的问题,而不是发自内心地献身于学科,献身于使他因自己所服务的主题而达到高贵与尊严的学科,则他必定会受到败坏和贬低。”在这一点上,韦伯对所有学者提出了要求,他认为学术研究是严肃的,研究的目的应该就是研究本身。

有多少年轻的学子,心怀“以学术为业,为天职而活”的理想,进入象牙塔上下求索,但又有多少人可以将理想转变成信念,继而坚定地、专一地,甚至是寂寞地在学术研究的道路上前行,全然不理会路边诱人的风景,以及局外人不解般的嘲讽,只埋头做一个学术的赶路人?

尽管理性危机已经渗透到生活的方方面面,我们每一个人都困居其中,陷入人性的铁笼之中,但人生之路仍然取决于我们以怎样的内心面对这个世界,采用什么样的态度和策略。“欲望人生事,得失寸心知。”究竟是为什么而活,理想、自由还是欲望?我们是否可以一边努力向上,一边实现真实的自我?又是否可以救赎心灵,找到人性的本真,从而减轻牢笼的痛苦,达到人生的彼岸呢?

要回答这些问题,今天我们更需要阅读韦伯,用韦伯的毕生信念不断激励自我——“自然,我只为我的天职而活着。”

作者简介

严飞,清华大学社会学系副教授、副系主任,《清华社会学评论》执行主编。曾求学于牛津大学、斯坦福大学,主要研究领域包括历史社会学、政治社会学、文化社会学。