转自:2017-04-05 史志钦、赖雪仪 中欧关系研究

摘要:近年来,英国脱欧、意大利宪法公投以及民粹主义政党群体性崛起等,致使欧洲不确定性增加。这些事件引发了学者对欧洲社会矛盾、政治与社会极化、移民政策等问题的激烈讨论。在自身经济复苏乏力、大量穆斯林难民涌入的背景下,欧洲政治、社会危机叠加,矛盾交织,民众对政府及执政的主流政党越发不满,极端势力借机兴起,以激进左翼及极端右翼的姿态吸引到民众的注意甚至支持,使得当前欧洲呈现两翼极化的现象:一方面,激进左翼政党与受其影响产生的民众运动和社会思潮不断壮大,另一方面,极端右翼政党的崛起及与之相关社会力量给欧洲社会带来愈发深远的震荡与影响;陷入左右翼夹击的主流政党似乎也失去了方向感,欧洲的不确定性进一步加深。

关键词:政党极化左翼激进化右翼极端化社会运动欧洲危机

第二次世界大战后,由西欧开始欧洲致力于一体化进程和经济发展,在民主制度运行、社会政策设计以及不同种族移民认同塑造等方面被认为是多元包容规范性力量的楷模。欧洲自身也一直以发达的经济、健全的社会保障、持久的和平局势为自豪,向发展中国家推广及输出其“欧洲模式”①。但是,自从全球金融风暴引发欧元区主权债务危机之后,欧洲经济遭受重创,至今复苏缓慢;在2014年的乌克兰危机、2015年的难民危机以及随之爆发的巴黎、尼斯及布鲁塞尔等地多起恐怖袭击之后,欧洲在保持地区稳定、构建发达多元社会等多方面的制度成效遭到质疑。

叠加的危机相互作用,相互影响,欧洲政治及社会的稳定程度每况愈下,民众对政府及执政的主流政党越发不满,极端势力借机兴起。近年来,激进左翼及极端右翼政治力量已经吸引到民众的注意,在一些地区甚至获得支持,使得当前欧洲呈现日益“极化”的现象:一方面是不断壮大的激进左翼政党及受其影响的民众运动或社会思潮;另一方面,极端右翼政党的崛起及与之相关的社会力量对欧洲社会造成震荡与影响。

在政治与社会左右两翼极化的态势下,疑欧情绪与排外主义盛行,欧盟一体化进程受阻。民众频频通过游行示威来表达对当权政府经济政策的不满。同时,由于骚乱和恐怖袭击频发,社会排外情绪上升,在欧洲各国移民政策下长期被边缘化的穆斯林移民首当其冲,近年大量涌入欧洲却未能得到期待中安置条件的难民进一步加剧了社会不稳定。在矛盾叠加的情况下,越来越多的个体或群体对所处现状和政治制度日益不满,倾向于接受和支持意识形态光谱中处于左右两端的思想,并不断分化,包括政党之间的极化、政治精英和普通民众的极化、不同族群的极化等。

极化、激进化与极端化的概念厘清

极化、激进化与极端化,是一组密切相关而又存在差别的术语。在政治学领域,极化一般指对极端意识形态所持的截然不同的态度,既是一种状态又是一个过程:作为一种状态是指“对某件事情的观点与理论上最大值的对立程度;作为一个过程是指这样的对立程度随着时间而增加。”②极化可以用来表述公共舆论的差异,也可以指某个群体内部的差异,但多数相关讨论和研究都以政党为基本研究对象,尤其是美国两党制下产生的左右对峙。极化现象最容易产生于政党和议会等政治精英之中,而普通民众虽然不会轻易改变意识形态倾向和政治倾向,但在行为层面他们无法不在日益严重的极化政治中做出选择。而且政治精英通常会结合当下政治环境和社会危机进行意识形态的宣传和动员,民众的态度和倾向也终将改变。随着极化的加剧,选民更加容易认清不同政党之间的意识形态差异,这也进一步促使他们在不同政党中寻找合适的自我定位。

当今欧洲,政治与社会除传统的左右分化外,极化还体现为政治光谱左右两翼的激进化或极端化。欧洲学者一般将比传统左翼“更左”的政治派别表述为“激进左翼”,某些意识形态色彩更浓的学者有时使用“极端左翼”;与之相应,“极端右翼”意指比传统的右翼“更右”的政治派别,比较客观或温和的学者则称之为“激进右翼”。

激进化由历史上的“激进主义”衍生而来,在欧洲它通常只用于表述激进左翼。《布莱克维尔政治学百科全书》对“激进主义”的定义是:“一种对现有的机构、制度等持批判性疑问态度,并主张对那些己无存在的合理理由的机构制度等进行改革或干脆抛弃之的倾向,因此,与其说这是一种完整、全面的政治信念,倒不如说是一种立场;其实践内涵随着激进分子所处的政治环境不同而发生变化。”③

激进主义随着世界历史,尤其是政治革命史而出现并发展。激进主义在西方十八世纪和十九世纪的政治进程中是与自由主义、民主、反教会、反王权以及争取政治权利联系在一起的。在历史上,激进并不必然带来暴力,如英国十九世纪末二十世纪初,为争取提升妇女政治地位的激进女权运动的参与者大多数采取非暴力行为;二十世纪六十年代美国黑人运动中的马丁·路德·金也被认为是激进主义的代表,而他宣扬以非暴力方式进行变革。

在现今的欧洲,相关研究则大多将“激进化”与引起社会激烈变革的意识形态和暴力恐怖主义相联系。最近几年,欧美国家开始用“激进化”一词来描述本国的恐怖主义威胁。英国政府在2011年发布的反恐战略报告把激进化界定为一个过程:“在这个过程当中个人支持恐怖主义和导致恐怖主义的各种形式的极端主义。”④美国国土安全部认为,“激进化是接受极端主义信仰系统的过程,包括倾向于使用、支持或者帮助使用暴力以达到改变社会的目的。”⑤荷兰安全情报局对“激进化”的定义是:“追求和支持社会进行巨大的变革,该变革对现有的民主法律秩序造成危害并且包含使用对民主法律秩序的运行造成伤害的非民主手段。”⑥

严格而言,政治学和反恐语境中的激进化并不同,前者基本可以等同于社会革新或革命,与极端化、乃至暴力行为均没有必然关系;后者是与极端化相连接的前期过程,是激进化(社会不满)发展成极端化(极端意识形态或组织动员)再发展成恐怖主义这一过程的第一步。欧美政府的观点多从反恐政策制定和实施的角度出发,而非从其内在思想和发展逻辑的层面加以全面认识。本文所定义的激进化,特指欧洲的激进左翼政党以及与其观点主张近似的民众运动及社会思潮,包括在欧洲社会与政治极化的背景下,民众所表达的要求彻底政治变革的愿望。

极端主义则被界定为极端的、非常规的以及不可被接受的政治和宗教和其他领域的观点、思想和行动。而极端分子指的是:持有极端主义并利用暴力等非法手段达到其目的的人。⑦从政治光谱的角度看,极端主义可以分为左翼极端主义和右翼极端主义,其区别主要是在意识形态的具体内容与主张上。本文中“极端”一词特指极端右翼政党及某些民众的极端右倾或保守倾向。

与激进化相比,极端化更侧重于极其保守和排外的政策主张,在对其他族群和宗教文化的认识上多为“我者”和“他者”的二元对立,当社会中一个或数个群体持有这种拒绝包容妥协的立场,在群体间互不信任的情况下,会酿成难以调和的矛盾。例如,欧洲主流社会希望穆斯林移民既能保持原来的宗教,又能将其限制在私人领域,不干涉公共事务,而对于许多穆斯林来说,这种“政”与“教”之间区分是荒谬的。在一系列本土恐怖袭击和针对穆斯林移民的抗议骚乱之后,两个群体都在“极端化”的过程中渐行渐远。

从目标来看,极端主义希望建立一个基于严格的意识形态原则的同质化社会。在手段上,包容度和妥协性极低的极端主义,为实现政治目的往往不惜使用包括暴力在内的任何方式。⑧就性质而言,极端主义可以分为政治极端主义、宗教极端主义、文化极端主义和种族极端主义。需要指出的是,当代尤其是伊朗1979年伊斯兰革命以来的宗教极端主义大多从极端的角度阐述和解释某一宗教的教义,并主张通过极端的方式按照宗教教义实现社会改革,带有很浓的政治意义,在一定意义上属于宗教政治化范畴。这种宗教极端主义并不仅限于伊斯兰教,如基督教原教旨主义就强调对于《圣经》教义的极端解读,受这样思想的影响,2011年7月22日,挪威青年布雷维克在两小时内先后制造了政府大楼爆炸案和于特岛枪击事件,造成77人死亡,震惊世界。布雷维克曾经是右翼的挪威进步党成员,后来认为进步党在反对多元文化和移民方面还不够“极端”,因而退出。

已有的研究显示,官方和学界对于与“极化”相联系的“激进化”和“极端化”的各类定义既有共性又有差异。极化强调的是意识形态或行为的对立,往往不是一种静止状态,而是一个发展过程。在极化的背景下,无论是激进化还是极端化都表达了对现行秩序的不满,希望进行根本的改变,在不同因素作用下,一部分人选择更往左,一部分人选择更往右,使得欧洲民众在激进化或极端化路上渐行渐远。与极端主义不同,在欧洲,某些群体或个人会自我界定为激进主义或激进化。极端主义者经常被用于描述那些使用或者支持使用暴力的人;而那些被描述为极端主义者的人一般不承认他们的行为或观点构成暴力,也不承认自己是极端主义者。与激进化相比,极端化一般更倾向于诉诸暴力。

欧洲政治及社会的左翼激进化

历史反复证明,越是经济困难的时代,民众就越倾向于选择激进的方式解决问题,因为他们都急于摆脱困境,对循序渐进的改革失去耐心。2008年全球金融风暴以来,随着欧洲主权债务危机的蔓延,新自由主义在欧洲的困境愈发明显,之前沉寂许久的反资本主义左翼激进政党及左翼运动开始重新吸引民众的注意和支持。短短几年内,左翼政党在欧盟多国迅速崛起,南欧国家尤其明显。

面对高额的主权债务和欧盟施加的改革压力,希腊政治及政府陷入瘫痪。2009年至2015年,希腊先后举行五次议会选举,名不见经传的激进左翼联盟支持率节节攀升,从4.5%蹿升至最高的36.3%,成为议会第一大党。2015年1月至8月及2015年9月至今,希腊激进左翼联盟党主席齐普拉斯出任政府总理。2015年12月,西班牙大选,反紧缩政策的新兴激进左翼政党“我们能”党(Podemos)首次参选即获得20.7%选票,成为议会第三大党。而执政的人民党和最大反对党工人社会党没有赢得多数席位,不得不联合执政,两党轮流执政的传统局势就此被打破;因没有任何一政党足以组建政府,2016年6月,西班牙再次举行大选,“我们能”党领导组成的左翼选举联盟(Unidos Podemos) 以21.2%的选票位居第三,获71个议席,“我们能”党继续在西班牙政坛发挥影响作用。

希腊激进左翼联盟成立于2004年,由左翼和激进左翼政党联合而成。它最早可追溯到2001年的“左翼联合及共同行动对话空间”,有各类左翼组织参加。“空间”有助于各政党就不同问题共同协作,包括反对养老金和社会安全体系的新自由主义改革;评估欧盟的作用以重新决定希腊的欧盟立场等。尽管“空间”不是一个政治组织,却试图联合和团结参与的组织和政党,推动了2002年地方选举联盟的诞生。“空间”还为某些成员党和组织发起希腊社会论坛奠定了共同基础,使其成为欧洲社会论坛的有机组成部分。

西班牙“我们能”党成立于2014年3月,它起源于由伊格莱西亚领导的反对不平等、反腐败的游行示威运动,具有典型的左翼民粹主义风格。该党旨在解决欧洲债务危机之后出现的不平等、失业与经济萎靡;要求与欧盟重谈财政紧缩政策。在民众经受紧缩和大规模失业的背景下,“我们能”党凭借“变革”“滴答滴答”(意为现届政府的倒计时,随时准备取而代之) 等极具动员力的口号主张,创造了在20天内有10万人加入的奇迹,如今党员人数已增加到近40万。在2014年5月的欧洲议会选举中,获得全国8.0%的选票,5个欧洲议会议席。

与主流左翼政党相比,激进左翼政党大都与社会运动紧密相连,在政治意识形态和政治主张上表现得更为激进。意识形态上,它们对资本主义尤其是新自由主义持激烈的批判态度;在经济与社会政策上,它们更强调传统的左翼政策主张,强调捍卫福利国家。债务危机暴发后,激进左翼政党强烈批判资本主义制度,其所提出的维护社会大众利益的政策主张,受到民众的极大关注。⑨

2011年,欧洲反资本主义左翼联盟召开大会,聚集了主张“彻底革命”的极端左翼力量,它们声称要重新反思资本主义,坚决反对欧盟,不仅赞同欧洲议会党团“欧洲左翼党”的政治主张,而且要求立即关闭所有的境外银行业务,与资本主义体系和逻辑决裂,呼吁签署竞选纲领的成员党承诺拒绝支持或参与社民党或中左翼的新自由主义化的政府。在行动上,它们广泛联合左翼力量,坚持街头革命的传统。2009年初成立的法国新反资本主义党把自己界定为“彻底革新社会”的政党,要求建立一个推翻资本主义制度的理想的革命者的广泛阵营,其反对资本主义、反对国际主义、反对种族主义、支持女权主义、反对一切社会歧视,主张摆脱经济全球化危机和推翻资本主义制度。 ⑩

以希腊的激进左翼联盟党为例,其坚持反紧缩立场,有效地利用民众对于经济现状尤其是紧缩政策的不满以及普遍的民族主义情绪,提出了废止救援协议、实现民主和社会公正以及保证希腊在欧盟和欧元区的平等地位等主张。同时继续推进其“回归社会”战略。一是积极参与通过正式工会结构组织的罢工,尤其在地方层面上组织了一些具有重要影响的罢工抗议;二是积极支持危机期间发生的各种“社会不满运动”,比如“拒付款”运动, ?并通过分发食物和药品、给学生免费授课等方式,在一些主要城市构建了由其控制或至少能够产生主要影响的团结行动网,加强了与各社会阶层的联系;三是非正式但却积极参与希腊的占领运动——“愤怒者运动”,其部分党员干部甚至在运动中扮演了主要角色。同时,它也尝试将“广场运动”与其他罢工和游行结合起来,比如2012年6月25~26日罢工者和“愤怒”抗议者联合举行的雅典总罢工。经济危机背景下泛希腊社会主义运动的“右”转,留下了一个左翼真空,将那些不满的选民重新导向其他政治力量,尤其是反紧缩的左翼力量。在这种背景下,激进左翼联盟乘势而起。

金融危机不仅催生诸多极左政党的崛起,而且也导致左翼思想蔓延,直接影响欧洲民众与社会运动。由于主权债务危机的蔓延和深化,各国政府被迫削减开支,社会不满情绪加剧。2009年1月29日,法国爆发250万人抗议政府经济政策的全国性罢工;2011年5月15日,在西班牙经受紧缩和大规模失业之时,自称“愤怒者”的民众们聚集在西班牙全国的各个广场,他们对腐败的官僚制度、无能的经济政策表示强烈的不满,呼吁进行彻底的变革。与此前发生的数万青年人参加的广场运动相互呼应,西班牙民众自发组织起来“坚持不合作主义”,这种局势吸引了很多底层民众和反对极右势力民众的支持。除此,希腊多次爆发的大罢工,葡萄牙出现反血汗外籍临时工运动,意大利、葡萄牙、英国、德国等国陆续发生了几千人到上万人不等的罢工、抗议运动。这些抗议运动大多是在激进左翼政党直接或间接的领导下组织和发动起来的。

德国柏林自由大学的一项调查显示,近年(极) 左翼思想在德国受到欢迎,超过60%的德国人对目前的民主体制不满,甚至有20%的人期盼着一场革命。“反对国家和资本,支持革命”一类的极左翼思想正越来越被德国民众所接受。 ?结果表明,14%的西德受访者和28%的东德受访者思想里存在极左翼倾向,并对德国现在的政治、经济体系感到极度不满。同时,42%西德受访者及54%东德受访者都在一定程度上对德国当前的民主体制持批评态度。有三分之一的人认为,资本主义必然会导致贫穷、饥饿、战争。而且在持极左翼立场的受访者中,三分之二的人不排斥在必要时候采用暴力来实现政治诉求。

21世纪以来,德国左翼极端分子参与、发动的暴力事件越来越多。民众对此往往没有一个客观的认识,低估了暴力事件的数量。这跟德国宪法保卫局严格区分“左翼”和“极左翼”的暴力行为不无关系,一般只有基于“极左翼”的暴力行为才会引起民众的广泛关注。实际上,属于“左翼”分子名下的犯罪案件并不少,仅在2013年就发生了50起纵火、爆炸物品犯罪,造成了271人受伤,负面影响不容小觑。2015年1月8日,德国莱比锡警察局就遭到数十名左翼分子的围攻,虽然无人受伤,但是警察局的玻璃门遭到了严重破坏。

激进左翼社会运动中最响亮的话题仍是反资本主义。当底层劳动者满意其人均收入、福利待遇时,他们未必会太在意社会的贫富差距;但若保障失去之时,他们就开始对这个议题敏感起来。此前一直无人问津的世界社会论坛、圣保罗论坛等左翼活动最近几年变得火爆。值得注意的是,新时代的激进左派社会运动与反新自由主义、反全球化结合起来,甚至还有反美、反欧盟等元素加入。在上个世纪90年代的拉美,左翼运动的突出表现为反美,而现在在西班牙、希腊、意大利的反欧运动,则指向欧盟。欧洲频繁爆发的激进左翼社会抗议运动,是民众的负面情绪的释放与宣泄。对日益强大的欧洲极右翼势力,激进左翼社会运动起到了一定的抗衡作用。但是同时,这些激进运动存在着破坏欧洲社会稳定和造成暴力冲突的可能性。

欧洲政治及社会的右翼极端化

激进左翼崛起时,激进右翼或极端民粹主义政党也在席卷欧洲。主权债务危机重创了欧盟的经济,极右翼政党紧紧抓住经济议题和穆斯林移民问题,在欧洲政坛上竞选频频得势,正以星火燎原之势从北欧蔓延到南欧。如表2所示,从国家层面上,法国的国民阵线已经成为法国第三大政党,形成左翼、右翼、极右三足鼎立之势。比利时的弗拉芒集团和波兰的新右派国会党都成为国会第一大党。意大利五星运动?、荷兰自由党、丹麦人民党、奥地利自由党、真芬兰人党、匈牙利约比克党、希腊金色黎明党都成为议会中的第三大党。

2014年5月欧洲议会选举,极右翼政党崛起势头明显。?反欧政党尤其是反移民的极右翼政党取得历史性突破,支持率在多个国家位居前列,中右翼政党丢失的席位为极右翼政党获得。虽然极右翼政党彼此差别较大,意识形态和政策诉求也不相同,在欧洲议会影响有限,但是极右政党的真正威胁不在欧洲议会,而在于对各国国内政治的影响。同时,极右翼政党也可能间接地导致欧盟政策制定更加困难,因为成员国政党和政府可能会调整政策,以更接近某些极右翼政党的诉求。

极右翼政党一般崇尚传统主义与保守主义,反对自由主义民主制度所倡导的基本价值观,强调民众意志的终极作用,具有强烈的排外主义与反移民倾向,其意识形态构成中具有民族主义、威权主义、民粹主义等核心要素。?欧洲极右翼政党则同时还具有明显的反欧盟特点,指责欧盟阻碍民族国家通向“世界政府”,主张退出欧盟或欧元区。

极右翼政党敢于打破主流政党达成的政治禁忌,在退出欧盟、移民失控等问题上煽动“伊斯兰恐惧症”和欧洲怀疑主义情绪。通过宣扬分裂主义、民族保护主义等极端化思想,夸大不同种族、国家和地区的差异,认为所有与自身不同的其他种族或社会文化群体都会对本群体的文化认同和价值构成威胁。如艾博齐塔和麦克唐纳提到,“极右翼的幽灵之所以在欧洲徘徊,是因为它们巧妙地把欧洲一体化和全球化浪潮所引发的就业压力、安全担忧以及种族、文化危机,特别是身份认同的焦虑与民众对代议制民主的不满联结起来,从而发动了一场又一场富有强烈极端化色彩的民主斗争”。 ?

以2015年以来多起严重恐怖袭击的发生地法国为例,极右翼势力的主要政治旗号之一是“保卫传统文化,排斥外来移民文化”。长期以来,法国都存在着不容小觑的极右翼排外势力,国民阵线就是其中的重要代表,它集中了狂热的民族主义、反对外来移民和敌视现有政治制度等特点。从成立之初,国民阵线就高度重视移民问题,创党领袖让·玛丽·勒庞1978年在《世界报》发表了一篇题为“反对移民”的文章,称国民阵线将成为“一个积极反对外来移民的政治组织”, ?其选举活动都是以此为基础。近年接连发生的恐怖袭击则给了他们绝佳的扩大影响的机会。国民阵线现任党魁马琳娜·勒庞在《查理周刊》事件后频出惊人言论,主张法国采取新的措施来应对迅速扩散的恐怖主义,包括切断一些激进的寺庙和宗教协会的经济来源,并对安全机构提供更多资金,甚至呼吁要恢复死刑。巴黎2015年11月13日发生多起恐袭之后,勒庞又称:“法国和法国人已经不再安全,而我要告诉大家,我们必须采取紧急措施。法国应该分清敌我,一切与极端伊斯兰势力保持良好关系、与恐怖组织暧昧不清、与恐怖分子一道打击我们盟友的人都是敌人。”她呼吁关闭受极端主义影响的清真寺,驱逐境内传播反法思想的外国人,大力宣扬民族主义思想,煽动法国人的排外情绪。

近年来,在欧洲接连发生的恐怖袭击引发了“伊斯兰恐惧症”,很多极右政党及极右翼分子利用恐怖袭击给民众带来的恐慌,给穆斯林群体贴上危险、懒惰的标签,认为其难以融入欧洲社会,应该限制和驱逐。正是不同群体在极端化中、思想层面上对彼此的认知偏见,使误解和分歧难以弥合,冲突难以调解。就在《查理周刊》遭袭前一天,德国爆发了3万人参加的“反对伊斯兰化”游行。惨案发生后短短几天,法国发生了十几起针对清真寺的袭击。

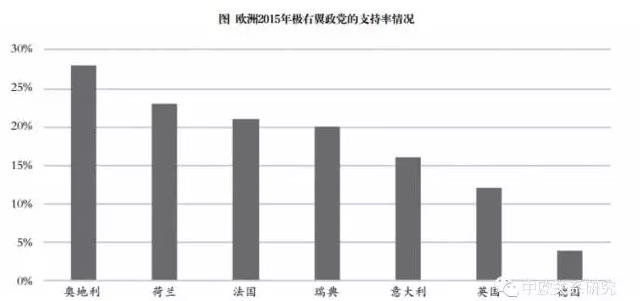

这一系列的事件都是欧洲不同族群矛盾累积的表现。把极右翼政党送入政府、参与极右翼政党和极端组织发动的街头暴力、发动疯狂的个人报复社会等,成为部分普通大众宣泄长久积累的不满、愤怒和反抗情绪的渠道。下图是贝伦贝格银行2015年9月发布的一组调查数据,从支持率来看,欧洲很多国家的极右翼政党都已经拥有了显著的民众支持度。?

伴随极右翼政党的崛起,是欧洲社会与民众思想和情绪的极端化。20世纪50年代大批移民到欧洲成为劳动力,但由于文化差异、社会结构等问题,移民人口逐步发展为欧洲各国必须认真面对的难题,尤其是人数众多的穆斯林移民群体,对所在国家的社会经济和政治文化带来了早先预料不到的巨大挑战。弗里施曾归纳欧洲移民冲突为:“我们召唤的是劳动力,但来的是人。”?进入二十一世纪,虽然排外主义的表现形式不如二十世纪那样激烈,但欧洲很多国家依旧在经济、文化、种族、血统和生活方式等方面,把外来移民看作是一种威胁。

有学者发现,群体之间的冲突,特别是伴随着持续暴力的群体冲突,会使得他们对彼此的消极认知变得越来越极端,极端到甚至把敌方非人格化。21例如,很多极右翼分子不承认穆斯林移民应该享有平等的居住权、工作权和社会福利,甚至许多穆斯林觉得“自己处于一种被怀疑参与恐怖活动的大环境中,像是二等公民”。22与之相应,穆斯林极端分子则认为欧洲的白人作为异教徒不配享有生命权。在极右翼政党的动员下,很多欧洲民众认为穆斯林社群无法接纳西方价值观,而且支持“伊斯兰国”等恐怖组织。随着恐怖袭击事件频发,欧洲社会主流民众与穆斯林移民之间的不信任感倍增,使得欧洲在族群关系上更为紧张。政府移民政策和媒体放大冲突的消极效应,也加深了少数族裔和主流社会之间的对立。

欧盟在2010年的一份报告指出:穆斯林群体通常在人口拥挤的贫民区居住,失业率高,例如法国穆斯林的失业率超过非穆斯林群体失业率的4倍。 23在移民融合过程中,对于移民影响最大的就是就业问题。在就业市场上,就业技能水平整体较低的有色种族移民本已处于弱势地位,而政府和工会组织在政策上也采取放任和排斥的态度,因此有色种族的移民往往是最后被雇佣和最先被解聘的对象。移民在就业、教育、住房和福利等各方面经常遭受到不平等的对待,容易走向极端化。

欧洲不少媒体刻意的、有选择性的片面报道,给穆斯林带来了相当的负面影响。他们在报道中夸大穆斯林对当地社会的危害,例如失业率上升、犯罪率上升、增加财政和社会负担等,煽动反穆斯林的情绪,而少有关于穆斯林历史、文化的客观报道。同时,欧洲媒体屡次对伊斯兰教表示戏谑的态度。例如,2005年9月30日,丹麦报纸《日尔兰邮报》刊登了一组12幅讽刺伊斯兰教创始人穆罕默德的漫画,引起伊斯兰世界的强烈不满。媒体这样的报道不仅仅加剧了主流社会和穆斯林之间“我们”和“他们”之分,也潜移默化地传达了“我们”必须要改造“他们”的信息。对于穆斯林群体来说,他们并没有太多机会在主流媒体上发声,媒体对穆斯林群体的一些带有偏见的报道和消极评论加剧了穆斯林群体的社会边缘化,无形中强化了他们对本群体的文化归属和身份认同,这为极端化创造了条件。

随着入境移民数量的增加,社会上的排斥心理也随之增强。以包容力强见称的荷兰,近年来亦对于不同种族和文化差异的移民表现出一种拒绝接纳和要求对其进行同化的趋向。24从英国的一次民意调查可以发现,半数以上的被调查者认为应鼓励白人移民,限制有色种族的移民,因为后者消耗了社会服务资源,带来了疾病、肮脏不堪,引起就业竞争。25

一些极右翼势力也趁势而动,2008年以来,欧州发生了上百起针对穆斯林移民的歧视暴力事件,包括暴力骚乱、冲击清真寺和侮辱袭击。2009年至2010年间,英国从法西斯组织英国国民党( BNP) 在政治上的合法化,到如英格兰防卫联盟( EDL) 等草根阶层抗议组织的诞生,极右力量从地下转为公开。英格兰防卫联盟等极端分子从小规模、少数人以及缺乏组织的暴力犯罪,迅速发展为参与人数上千,组织严密、带恐怖性质的经常性的抗议暴乱。2016年法国国家人权委员会的报告显示,2015年法国境内反穆斯林犯罪事件达到429起,较2014年的133起激增了两倍;而且仇恨恐吓或犯罪行为显著增加约22%,达2034起。尤其在《查理周刊》恐怖袭击事件发生后,针对穆斯林的犯罪案件达至高峰。26

德国的“爱国欧洲人反对欧洲伊斯兰化”(简称“佩吉达”, Pegida) 是新近崛起的极右翼社会运动的代表。在《查理周刊》事件发生后,“佩吉达”呼吁在全欧洲范围内进行抗议活动,在德国城市莱比锡,“佩吉达”的支持者与反对者严重对立,德国警方从全国调动四千名警察阻止双方互斗。目前,“佩吉达”的影响力已经超越国界,在比利时、奥地利、瑞士、瑞典和挪威等欧洲国家形成一定规模,也计划组织与德国类似的反移民活动。在西班牙,右翼政党民主国民党的领导人曼纽尔·坎杜拉( Manuel Canduela) 在社交网站上声援“佩吉达”号召实行“驱逐政策”,称“欧洲是属于欧洲人的”。27

2015年,德国接收了约110万难民。大量难民的涌入导致国内治安事件层出不穷,激发了主流德国民众“向右走”的态势,而老牌极右翼政党德国国家民主党( NPD) 也在多年的持续衰落后逐渐恢复了元气。民调结果显示,支持反移民政策的“德国选择党”支持率已升至近10%。28难民大规模涌入带来了一系列社会问题,使得同情移民的主流民意迅速转化为对德国难民政策的批评和对难民的恐惧,继而开始向右翼极端化和保守化倾斜,而德国选择党、“佩吉达”和国家民主党在一定程度上成为了排外、仇外民众的精神寄托。

极化背景下的欧洲政治

在左翼激进化与右翼极端化的社会氛围下,新崛起的小党或边缘性政党严重地冲击着传统的政局,主流政党左右遭受夹击。首先,多国政府出现非正常政府更迭,政府难产导致选举频繁发生,联合政府成为新常态。2009年以来,欧盟内先后有意大利、希腊、西班牙、葡萄牙、爱尔兰等近半国家发生政府更迭。希腊前总理帕潘德里欧面临国内外压力黯然下台,意大利政坛不倒翁西尔维奥·贝卢斯科尼被迫辞职,具有小拿破仑之称的法国总统尼古拉·萨科齐壮志未酬,痛失2012年蝉联总统的机会。从2009年到2015年希腊因组建政府困难而先后举行四次选举,最终左翼激进联盟脱颖而出。2015年12月与2016年6月,西班牙连续举行两次选举,因无一政党获得议会多数,直到10月底才勉强组建一届脆弱政府,出现了长达10个多月的无政府局面,新崛起的左翼选举联盟“我们能”位居第三,对传统政党格局造成严重冲击。2010年6月~2011年12月,比利时大选后因北部荷兰语政党与南部法语政党无法就国家政体改革达成一致,新一届联邦政府迟迟未能成立,创造了541天无正式政府的世界纪录。

其次,在激进左翼与极端右翼的冲击下,一些主流政党被迫向两极靠拢。出于政党竞争的需要,主流政党在选举的压力下效仿激进极端政党的某些主张。最典型的例子是,由于极右翼政党对移民政策的严苛态度使其轻易赢得部分选票,于是,有些传统中左派政党为了讨好选民也开始在移民问题上右倾化。2013年,法国社会党政府驱逐罗姆女孩,引发巴黎及全国各地的移民少数族裔青少年的示威游行。总理瓦尔斯则对此表示:“我们应为我们所做的感到自豪,而不是感到抱歉”。强硬程度与上届中右翼政府并无二致。与此同时,中右的人民运动联盟党也在变得更右。2013年10月,人民运动联盟党主席科佩( JeanFranois Copé) 提出,法国移民政策应该变更,从法国大革命以来实行的属地原则改为血统原则。这一提议实际上是极右翼政党20多年来一直主张的。29在2017年的总统选举中,主流右翼候选人的政策保守化趋势日渐突显。争夺总统宝座最具竞争力的法国右翼共和党候选人弗朗索瓦·菲永,不仅在经济上采取撒切尔式的新自由主义路线,而且在国家建构和移民融合问题上采取了与极右翼政党国民阵线相似的政策主张,对移民与伊斯兰持强硬立场;菲永在电视辩论中公开称法国“并非一个多元文化国家”,那些来到法国的外国人必须尊重法国的社会风俗。在对欧问题上,菲永虽主张留在欧盟,但强调前提是能够维护法国的利益,在对外政策上趋于保护主义。

2016年12月,德国基督民主联盟再度选出安吉拉·默克尔为主席参加2017年总理竞选。默克尔一改之前在移民问题上接纳、包容、开放的态度,在党代会上表示德国应禁止罩袍,德国法律优于伊斯兰法,2015年难民潮不应也不会再重演,等等。值得警惕的是,欧洲的这种极端社会情绪正在酝酿产生新的基层极端政治组织。例如,在2016年3月和9月,德国执政党基民盟和社民党在联邦议会选举和柏林地方选举中遭重挫,相反,两次选举中均看到极右翼政党“德国另类选择党”的崛起,该党在9月选举后首度进入柏林市议会,甚至还获得德国16个联邦州中的10个州的议会议席。同时,在“佩吉达运动”中,有不少极右翼党派“德国国家民主党”的成员,这些成员试图通过排斥穆斯林等方式来获得极端保守主义者以及新纳粹分子的政治支持,为其在将来的德国议会选举中积累更多的政治能量和筹码。

2015年5月英国大选,主张脱离欧盟、限制移民的独立党首次取得国会议席,成为2016年英国脱欧公投中的中坚力量。英国前首相卡梅隆政府之所以以自己的政治生命做赌注举行脱欧公投,主要压力是来自英国独立党崛起的选举竞争。脱欧公投后的英国保守党新领导人特蕾莎·梅则完全接过民粹主义的大棒,不仅在移民问题态度强硬,而且还禁止非英国公民参与英国脱欧问题的讨论和设计。与此同时,自从工党下野以后,党内精英与草根的矛盾也日渐突显,草根代表杰里米·科尔宾凭借普通阶层的支持,以绝对优势当选工党党魁,党内政策急剧左倾。科尔宾被称为工党内“坚定的社会主义者”,他反对布莱尔时期第三条道路,主张把重要的垄断行业和公共服务领域重新国有化。英国脱欧公投后,科尔宾的党内权威面临空前挑战,但他仍凭借“草根”优势连任党魁,挫败党内精英“政变”,继续执行激进的左翼政策。不仅如此,具有地方主义色彩的苏格兰民族党在经历苏格兰独立公投及脱欧公投后力量大增,其政策比工党和自由民主党更左倾,更激进。

总之,面对激进左翼与极端右翼政党的夹击,主流政党已陷入困境,为赢得选举,被迫在不同程度上内化和吸收反建制政治力量得以获得选票的主张和政策。因此,在可见的将来,整个欧洲政治的趋势将继续呈现出民粹化的局面,主流政党推进欧盟一体化的动力将有所减弱。2017年,法国和德国迎来大选,有可能成为法国总统的菲永和德国总理的默克尔虽然不会挑战欧盟的整体性,依旧主张留在欧盟,但在反欧主义兴起的压力下,会更强调国家利益优先。欧盟成员国的非主流激进或极端政党力量的上升及民意的民粹化将进一步冲击欧盟作为超国家政治经济组织所拥有的权力和作为后民族共同体所构建的价值观念。激进或极端政党反对欧盟对民族国家事务的管控权和决定权,激进左翼主要反对欧盟在货币和财政紧缩问题上的政策,极端右翼主要反对欧盟在移民问题上的边境开放、难民安置等安排。同时,面对国内的移民少数族裔尤其是穆斯林移民,极端右翼的主张也较多反伊斯兰和排外主义的色彩;这些主张与欧盟的人员自由流动、尊重并促进文化多样性的价值理念背道而驰。在未来一段时间内,欧洲政治与社会的激进化与极端化方兴未艾,会极大冲击欧盟作为超国家共同体的政治权力和价值理念,削弱欧盟建构共同体的意识形态基础。

欧洲政治与社会的极化现象具有错综复杂的历史和现实原因。从历史上,全球化、欧洲一体化一直鼓励的文化多元化推动了欧洲经济与社会的成功发展,但长期以来也累积了一些负面问题。全球化强调人员、劳动力及资本的自由流动,有利于各民族之间交往、沟通和融合,但它也同时打破了过去各民族地区分散、孤立的状态,加大了民族矛盾暴露与激化的机率,拉大了经济发展不平衡和贫富差距,削弱社会团结一致的基础,创造了反对民主原则本身的身份认同、价值和欲望等,对政府的正常运行和社会凝聚提出了巨大的挑战。从现实看,伴随着欧洲债务主权危机及大规模的中东和北非难民潮的涌入,欧洲内部各种政治与社会情绪发酵。国家债务危机与欧盟开出的财政紧缩条件加重了成员国与欧盟之间的紧张关系,而欧盟与成员国之间就缓解欧债危机和难民危机的拉锯战进一步凸显了欧盟“民主赤字”的问题。欧洲民众在颓丧感的作用下,对当前的执政党和欧盟高度市场化产生强烈不满,持激进左翼思想的民众通过游行示威以及支持激进政党来干预政府的政策制定,由此催生出南欧诸国的左翼民粹主义及激进左翼情绪。经济下滑在福利、就业、安全等方面的影响,以及恐怖组织“伊斯兰国”的壮大,加剧了欧洲中下层民众对穆斯林难民的排斥和对国内融入困难的移民的歧视,国家民族主义者急于打破“政治正确”,不满于当下的建制,由此催生出右翼民粹主义。这样,主流政党不时地处于左右夹击之中,在社会氛围整体趋于保守或右倾的趋势下,更多的主流政党政策右倾化更趋明显。

近年来欧洲叠加的矛盾是多年来全球化及欧洲一体化积累而成,全球及欧洲主流政治解决问题的能力决定了极化背景下激进化与极端化的力量能走多远。从未来趋势看,全球性危机仍在加剧着社会不安情绪;主流政党解决问题乏力使得各种左右翼极端政党将问题单一化的解决途径受到选民追捧;新媒体追求刺激和吸引眼球式的夸张言论更是为各种极端力量推波助澜。这些因素导致了各种激进或极端政治思潮在短期内不但不会偃旗息鼓,而且会在更大程度上与主流政治分享权力,这将增加欧盟一体化之艰难,增加了欧洲政治的不确定性,弱化欧洲的整体力量及其在世界政治中的地位。这不仅是欧洲的问题,更是世界上许多国家共同面对的紧迫难题,需要认真思考。

(本文是外交部课题“当前欧洲政治激进化及其对欧盟对外政策影响研究”的成果之一,也是2016年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“欧美主要国家执政党治国理政经验教训研究”的阶段性成果,项目编号为16JJD710009;同时感谢清华大学国际关系学系硕士研究生刘浩在文章前期收集资料以及起草过程中发挥的重要作用)

注释:

①在欧洲和国际政治界以及国内国际学术界中,关于欧洲模式这个名词早有提出,涉及经济、社会、政治和安全,以至福利、文化等方面。大体上以和平、稳定、团结和社会经济均衡发展为目标,在多元一体和主权共享的原则指导下,遵循共同的法规、在共同的体制机制下实行以国家和区域两个层级为主的相互协调多层互动的区域共同治理,同时受价值观指导、带意识形态色彩,甚至夹杂着意识形态偏见和利己主义思考,使用各种手段强制推行其价值观和规制秩序,还存有“欧洲中心论”和“欧洲文明优越论”的影响。

②PaulDiMaggio, John Evans and Bethany Bryson, "Have American Attitudes Becomemore Polarized ? " American Journal of Sociology, Vol.102, No. 3 (Nov.,1996), p. 693.

③[英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》,邓正来等译,北京:中国政法大学出版社,2011年,第469页。

④BritishGovernment, Prevent Strategy, June 2011, p.107.

⑤HomelandSecurity Institute, Radicalization: An Overview and Annotated Bibliography ofOpenSource Literature, Arlington: HIS, 2006, pp.2-12.

⑥Ministryof the Interior and Kingdom Relations, "From Dawa to Jihad: The VariousThreats from Radical Islam to the Democratic Legal Order," The Hague:General Intelligence and Security Service, 2004, pp.13-14.

⑦[英]霍恩比:《牛津高阶英汉双解词典》,石孝殊等译,北京:商务印书馆, 2005年版,第1416页。

⑧AlexP. Schmid, "Radicalisation, DeRadicalisation, Counter-Radicalisation: AConceptual Discussion and Literature Review," ICCT research paper, March2013.

⑨李週:《从金融危机中法共主张看共产主义运动可持续发展》,《中国社会科学报》,2011年10月8日。

⑩https://npa2009.org/node/38455.

?希腊激进左翼联盟发起的“拒付款”运动,反对高速公路收费。

?LorenzoViviani, The New Left in the European Democracies: The Case of the GermanRadical Left, Free University of Berlin, 2013.

?意大利五星运动一度被界定为左翼,但自2014年6月与英国独立党联合在欧洲议会中组成新的党团——欧洲自由民主党团后开始被界定为右翼。五星运动有5个核心主张,即水资源公有、反高速铁路、发展、环保和直接民主。在2016年12月反对伦齐总理的宪法公投中,五星运动是核心的组织者。

?史志钦、刘力达:《民族主义、政治危机与选民分野——2014年欧洲议会选举中极右翼政党的崛起》,《当代世界与社会主义》, 2015年第2期,第113~114页。

?自2010年议会选举后,匈牙利国会规模从386席削减为199席。

?Givens,Terri E., Voting radical right in Western Europe, Cambridge University Press,2005, pp.139-149.

?DanieleAlbertazzi and Duncan Mcdonnell, Twenty-first Century Populism: The Spectre ofWestern European Democracy, Palgrave Macmillan, 2008.

?HarveyG. Simmons, The French National Front: The Extremist Challenge to Democracy,San Francisco: Westview, 1996, p.79.

?http://www.businessinsider.com/europeannationalism-risk-2015-9.

?Aspeech made by Max Frisch on the topic of immigration at a Swiss Border patrolpolice station in Lucerne, first published in the Swiss newspaper Die Weltwocheon September 9, 1966.

21Donatella della Porta, Social Movements, Political Violence, and theState: A Comparative Analysis of Italy and Germany , Cambridge UniversityPress, 1995, pp. 173-174..

22罗爱玲:《存在与冲突——试论穆斯林移民对欧洲政治与社会的影响》,《世界民族》,2009年第3期。

23Susan McVie and Susan Wiltshire, "Experience of Discrimination,Social Marginalisation and Violence: A Comparative Study of Muslim andNon-Muslim Youth in Three EU Member States", European Union Agency forFundamental Rights, December 2014.

24Maykel Verkuyten and Ali Aslan Yildiz, "National (Dis)identification and Ethnic and Religious Identity: A Study among Turkish-DutchMuslims", Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.33, No.10, 2007,p.1446.

25Power, Jonathan, Migrant Workers in Western Europe and the UnitedStates, Pergamon, pp45-46.

26新加坡《联合早报》, 2016年5月4日。

27http://www.oushinet.com/news/europe/eu/20150115/179379.html.

28观察者网:《科隆性侵案引发民众恐慌德国右翼势力趁机发展壮大》,2016年1月8日,http://www.guancha.cn/europe/2016_01_08_347383_1.shtml。

29刘力达:《驱逐罗姆女孩:法国政治的右转与欧盟干预效力的弱化》,《中国民族报》,2013年11月8日。 Reinhard Heinisch, "Success in Opposition-failure inGovernment: Explaining the Performance of Right-wing Populist Parties in PublicOffice", West European Politics, Vol.126, No.3, 2003, pp.103-109。

文章来源:《人民论坛·学术前沿》,2017年第3期。